電帳法(電子帳簿保存法)とは?2022年1月施行の改正法の内容とともに解説

2022年1月に改正電子帳簿保存法が施行されました。本改正法は、世の中のペーパーレスが加速するものとして注目されており、紙帳票を扱う各業務のDXも加速することが期待されています。

具体的にどのようなオペレーションについて影響があるのでしょうか。本記事では、この電子帳簿保存法について2022年の改正内容とともに解説します。

目次[非表示]

- 1.電子帳簿保存法(電帳法)とは

- 1.1.帳簿の電子データを保存する場合の要件

- 1.2.認められている保存方法と対象書類等

- 1.3.各保存方法の業務フローとは

- 2.2022年1月施行の改正内容を確認する

- 2.1.電子帳簿等保存に関する影響

- 2.1.1.税務署長の事前承認制度が廃止

- 2.1.2.検索要件の緩和

- 2.1.3.過少申告加算税が軽減される措置の整備

- 2.2.スキャナ保存に関する影響

- 2.2.1.税務署長の事前承認制度が廃止

- 2.2.2.タイムスタンプ要件、検索要件等の緩和

- 2.2.3.適正事務処理要件の廃止

- 2.2.4.不正があった場合の重加算税の加重措置の整備

- 2.3.電子取引に関する影響

- 2.3.1.タイムスタンプ要件、検索要件等についての要件緩和

- 2.3.2.書面保存が認められない措置に

- 2.3.3.不正があった場合の重加算税の加重措置の整備

- 3.紙と電子での保存書類・帳簿例

- 4.業務のペーパーレス化に向けて

電子帳簿保存法(電帳法)とは

1998年に成立した電子帳簿保存法(以下、電帳法)は、国税関係の帳簿類や領収書・請求書などの証憑類の全部または一部の「電子データによる保存」を認めるという法律です。

これまでは、上述の書類等は紙での保存が基本だったわけですが、人力による紙の出力コストの削減や負担の軽減等を目的に制定されたものとなります。

帳簿の電子データを保存する場合の要件

帳簿の電子データを保存する際には、その要件として「真実性の確保」と「可視性の確保」が電子帳簿保存法施行規則第3条第1項に定められています。

具体的には、それぞれ以下が要件として定められています。

- 真実性の確保:訂正・削除履歴の確保、相互関連性の確保、関係書類等の備付け

- 可視性の確保:見読可能性の確保、検索機能の確保

参考情報:国税庁「電子帳簿保存時の要件」

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/05.htm

認められている保存方法と対象書類等

電帳法上の「電子データによる保存」は大きく3つ、「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」「電子取引」の区分に分かれています。

電子帳簿等保存

パソコンなどの電子上で作成した帳簿や書類などのデータを保存する方法を「電子帳簿等保存」と表現します。こちらは、データ作成者が一貫してパソコンで作業をする必要があるもので、手元のデバイスに格納されたデータはもちろん、クラウドサービス等を利用して保管されたデータも対象となります。

スキャナ保存

紙で作成および受領した書類について、電子文書として保存する方法を「スキャナ保存」と表現します。この際に、改善防止の観点から「訂正・削除履歴が残るシステムへの保存」や「保存対象のファイルへのタイムスタンプの付与」などといった一定の要件を満たすことが、スキャナ保存の要件となっています。

電子取引

電子データで作成・受領した請求書や領収書、明細等(電子取引)を電子データのまま保存する方法が「電子取引」です。基本的にはスキャナ保存と同様、訂正・削除履歴が残るシステムへの保存や保存対象のファイルへのタイムスタンプの付与が前提となりますが、改ざんができないクラウドサービスである場合においてはタイムスタンプ機能は不要となります。

各保存方法の業務フローとは

電子帳簿保存法の業務フローは、電子帳簿等保存とスキャナ保存と電子取引でそれぞれ異なります。

電子帳簿等保存の場合、優良帳簿で電子保存する場合については要件を満たすシステムを準備する必要があり、それ以外の帳簿や書類については、電子的に作成し、電子保存等をするという流れになります。

スキャナ保存の場合、紙で作成・受領した書類について、見読可能性の確保などの要件を満たす機器でスキャンし、一定期間内にタイムスタンプの付与が必要となります。その上で、検索機能の確保等の要件を満たした上でデータ保存をするという流れになります。

電子取引については、各種要件を満たすシステム等を準備の上でタイムスタンプの付与を実施し、パソコンやプリンターなどの備付けを行った上で電子データ保存を行うという流れになります。

2022年1月施行の改正内容を確認する

続いて、先ほどご紹介した3つの保存方法(電子帳簿等保存、スキャナ保存、電子取引)それぞれについて、2022年1月施行の法改正の影響を解説します。

電子帳簿等保存に関する影響

まずは電子帳簿等保存に関する影響の内容です。

税務署長の事前承認制度が廃止

電子帳簿等保存を行う場合、従前では事前に税務署長から承認を得る必要があったのですが、法改正によって、2022年1月1日以後に保存する帳簿・書類については事前承認が廃止され不要となりました。

検索要件の緩和

これまで保存データ要件として検索要件が定められていましたが、先述した優良帳簿とその他の帳簿に分割されたことで、後者については検索要件を全て満たす必要がなくなりました。ただし、優良帳簿では検索要件を満たす必要があります。

過少申告加算税が軽減される措置の整備

優良帳簿については、過少申告加算税が軽減される措置が整備され、所得税・法人税・消費税に係る修正申告などがあった場合に、申告漏れに課される過少申告加算税が軽減されることになりました。具体的には、通常10%~15%で課される過少申告加算税が5%へと軽減されることになります。

スキャナ保存に関する影響

続いて、スキャナ保存に関する影響の内容です。

税務署長の事前承認制度が廃止

電子帳簿等保存と同様、2022年1月1日以後にスキャナ保存された帳簿・書類については税務署長からの事前承認が廃止・不要となりました。

タイムスタンプ要件、検索要件等の緩和

スキャナ保存において、改正前後でタイムスタンプ要件や検索要件等が緩和されました。前者については、タイムスタンプの付与期間が最長で約2カ月へと統一され、読み取り前の自署も不要となりました。また後者については、検索項目が「取引年月日、金額、取引先」の3つに限定されました。

適正事務処理要件の廃止

改正前では社内規定の整備や2名以上でのチェック対応の実施が「適正事務処理要件」として定められていましたが、こちらは廃止となりました。

不正があった場合の重加算税の加重措置の整備

スキャナ保存で隠ぺいや仮装などの不正処理があった場合、重加算税が10%加重されることになりました。

電子取引に関する影響

3つ目は、電子取引に関する影響の内容です。

タイムスタンプ要件、検索要件等についての要件緩和

スキャナ保存と同様に、改正前後でタイムスタンプ要件や検索要件等が緩和されました。改正後の内容については、スキャナ保存と同じになります。

書面保存が認められない措置に

改正前では電子データの他に紙(書面)での出力・保存も認められていたのですが、改正後は紙での保存は認められなくなりました。

不正があった場合の重加算税の加重措置の整備

スキャナ保存と同様に、電子取引における不正処理時には重加算税が10%加重されることになりました。

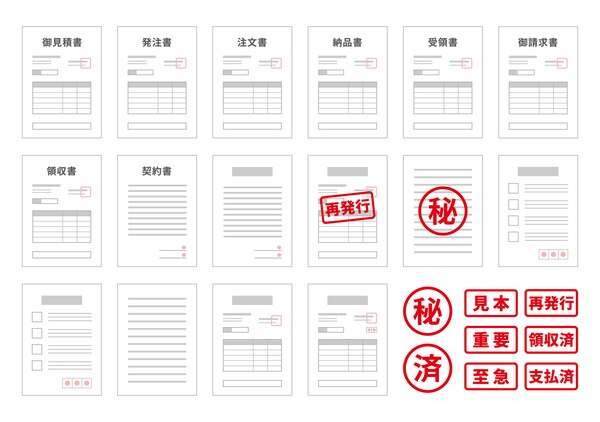

紙と電子での保存書類・帳簿例

最後に、紙と電子データ、もしくは電子データでのみ保存が可能な書類・帳簿例についてご紹介します。

紙と電子データ

・国税関係帳簿(総勘定元帳、仕訳帳、売上台帳、現金出納帳、買掛金元帳等)

・決算関係書類(貸借対照表、損益計算書等)

・取引関係書類(契約書、見積書、請求書、領収書、納品書等)

※決算関係書類と取引関係書類については紙で出力したものに限ります

電子データのみ

・決算関係書類(貸借対照表、損益計算書等)

・取引関係書類(契約書、見積書、請求書、領収書、納品書等)

※電子データにより作成・締結・受領したものに限ります

業務のペーパーレス化に向けて

電子帳簿保存法を適用することで、紙ならではのリスク(破れる、盗難にあう等)が大幅に低減され、また検索性が向上するので業務の効率化にもつながります。

業務のペーパーレス化にも直結するので、環境負荷の低減にも貢献できると言えるでしょう。

2022年1月の改正法施行内容も含めて要件を明確に理解し、適切に対応して書類の電子化を進めましょう。